- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Циклично-генетические закономерности инновационного обновления общества

Периодическое инновационное обновление общества в целом и всех составляющих его систем – объективно обусловленный процесс. Это объясняется тремя обстоятельствами.

Во-первых, любая система имеет свой потенциал развития, жизненный цикл, и переход от фазы к фазе требует частичного обновления.

Во-вторых, само общество имеет общую тенденцию к росту и усложнению, увеличению объема и дифференциации структуры потребностей; чтобы их удовлетворить, каждая система должна совершенствоваться либо уступать свое место другой системе, способной удовлетворить эти потребности.

В-третьих, окружающая общество природная среда также подвержена изменениям, и общество с присущими ему системами должно претерпеть перемены, чтобы адекватно отреагировать на эти внешние вызовы.

Если общество (или любая его составляющая) теряет способность к обновлению, то это чаще всего лежит в основе кризисов, потрясающих любые общественные системы и завершающихся либо летальным исходом, либо мучительным возобновлением способности к самообновлению.

Следовательно, периодическое инновационное обновление общества в целом и всех составляющих его систем имеет свои закономерности – объективно существующие, повторяющиеся, существенные связи явлений общественной жизни или этапов исторического развития.

Поэтому главной задачей инноватики как научной основы инновационного менеджмента является раскрытие содержания и механизма использования этих закономерностей.

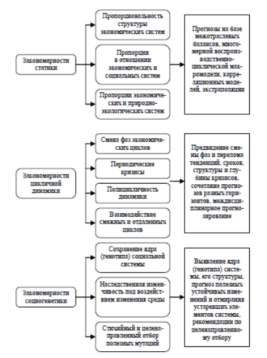

Рассмотрим эти закономерности в том виде, в каком они осознаны современной наукой и, прежде всего, российской инновационной школой (рис. 1).

Рис. 1. Закономерности статики, цикличной динамики и социогенетики

Статика изучает структуру (пропорции) функционирования и взаимосвязи системы в состоянии покоя или относительно спокойного, эволюционного развития, так как обновление не является непрерывным. Вслед за ним следует период сравнительно плавного, равномерного развития, пока не будет исчерпан потенциал данного состояния и его эволюционного совершенствования.

Нельзя постоянно реформировать систему: силы ее иссякнут, и она безвременно сойдет с исторической сцены. Но опасно и запаздывать с обновлением: эффективность системы падает, запаздывающее обновление окажется болезненным, либо закончится распадом системы (как это случилось, например, с СССР в начале 90-х гг. прошлого столетия).

Не менее опасны и могут привести к летальному исходу ложные обновления (псевдоинновации, по выражению Герхарда Менша), когда видимостью инновационной активности пытаются продлить агонию системы, обреченной на радикальную трансформацию, либо антиинновации, направленные вспять.

Динамика изучает системы в развитии – их циклы и кризисы, их продолжительность и закономерности взаимовлияния, причины нарушения равновесия систем и механизмы его восстановления. В динамике инновационной активности наблюдается взаимовлияние инновационных циклов разной продолжительности, а также их взаимодействие с цикличной динамикой смежных и отдаленных сфер общества. Из этого логически следуют четыре закономерности цикличной динамики инноваций.

Рассмотрим закономерности цикличной динамики подробнее.

Инновационная деятельность развивается неравномерно циклично, волны инновационной активности сменяются спадами. В развитии техники и технологии, экономики, социально-политической и социокультурной сфер наблюдаются четко выраженные инновационные циклы разной глубины и длительности.

В переломные периоды в динамике той или иной сферы поднимается волна базисных инноваций, порождающая затем поток инноваций, улучшающих и частично корректирующих сделанные крупные инновации. Затем число базисных инноваций падает, но оно многократно перекрывается растущим числом разнообразных улучшающих инноваций, приносящих значительную массу эффекта обновленной системе.

На третьей фазе цикла инновационная активность стабилизируется, однако ее структура ухудшается: базисные инновации практически прекращаются, улучшающие инновации становятся все более мелкими и все менее эффективными, появляются псевдоинновации, направленные на частичное улучшение и продление срока жизни устаревшей в своей основе, обреченной на радикальную трансформацию системы.

В следующей за этим фазе инновационного кризиса уровень инновационной активности резко падает, растет доля псевдоинноваций. В фазе депрессии инновационная активность находится на низком уровне, одновременно созревают предпосылки для очередного взрыва, волны базисных инноваций, и спираль обновления вступает в очередной виток, начинается новый инновационный цикл.

Интересно

Другой разрез взаимодействия циклов – взаимное влияние инновационных циклов в смежных и отдаленных областях. Например, цикличные колебания технологических инноваций связаны с динамикой циклов научных и изобретательских, отражают (с некоторым запаздыванием во времени) их траекторию и, в свою очередь, определяют – с известным лагом – траекторию циклов экономических, экологических и (в более слабой форме) государственно-политических и социокультурных. Все эти сферы, в свою очередь, в основе своей динамики имеют собственные инновационные циклы.

Поэтому можно говорить о закономерности взаимосвязи инновационного обновления различных сфер общества, имеющих общий (хотя и распределенный во времени и пространстве) ритм колебаний. Этот ритм в какой-то мере синхронизированных инновационных циклов определяет поступь истории человечества, измеряемую в десятилетнем, полувековом и вековом масштабах.

В динамике инноваций проявляются закономерности социогенетики – сохранение ядра (генотипа) социальной системы, наследственная изменчивость и отбор. Сохранение ядра (генотипа) социальной системы выражается в том, что обновление системы (или надсистемы, если система обречена на исчезновение) направлено не на разрушение ее наследственного ядра, а обеспечивает его сохранение и повышение жизнестойкости в меняющейся внешней среде.

Могут сходить со сцены технологические и экономические способы производства, политический и социокультурный строй, исчезать с карты мира государства и даже цивилизации в результате эпохальных нововведений, но человечество в целом как суперсистема, его биосоциальный генотип сохраняется, передается из поколения в поколение.

Наследственная функция инноваций состоит в создании условий для сохранения и обновления генотипа общества как суперсистемы, составляющих его надсистем, систем, отдельных элементов. Наследственная изменчивость в цикличной динамике этой суперсистемы как раз и составляет главное содержание и предназначение, основную функцию инноваций – эпохальных, базисных, улучшающих.

Постоянно меняется, развиваясь, общество. Перемены происходят не только в его внутренней структуре, но и в окружающей среде, в био- и геосфере, в космическом пространстве. Чтобы адаптироваться к переменам, нужно меняться.

Наиболее эффективные из этих перемен – инновации закрепляются в наследственном генотипе, обогащают его и передаются затем следующим поколениям. В то же время все, отжившее свой срок, потерявшее жизнеспособность, сходит с исторической сцены, уходит в прошлое, сопротивляясь и пытаясь продлить свое существование.

Поэтому естественно сопротивление этих обреченных на исчезновение элементов, опирающееся на силу инерции, консерватизма, привычки. Отбор заключается в выборе и коррекции возможного набора инноваций. При смене социальных систем и этапов в их развитии возникает взрыв мутаций, потенциальных инноваций, цель которых – ответить на вызов этих перемен.

Среди этих мутаций наблюдаются антиинновации, направленные на возврат к прошлому, предлагающие нереальные, опасно-фантастические перемены, либо псевдоинновации, не дающие ответа, адекватного вызову, создающие лишь видимость активной инновационной деятельности.

Отбор в динамике общества не носит характера естественного отбора, поскольку он всегда осуществляется по инициативе и при активной деятельности людей, в противоборстве общественных систем. В этом смысле выбор и осуществление инноваций представляют собой искусственный отбор, осуществляемый людьми.

В нем можно выделить две основные разновидности: целенаправленный отбор, осуществляемый по заранее намеченному плану ведущей в этом отборе общественной силы, и стихийный отбор в результате противоборства общественных сил (например, в рыночной конкуренции, противостоянии социальных сил, политических партий, в столкновении государств на международной арене).

Рассмотрим основные субъекты инновационного отбора. Это, прежде всего, авторы идеи – ученые, изобретатели, деятели культуры и образования, предприниматели, политические, общественные и религиозные деятели. Именно они первыми ощущают и осознают необходимость перемен и предлагают пути осуществления инноваций в той или иной сфере общества.

Иногда эти идеи являются фантастическими, нереальными либо ложными, не дающими эффекта или рождающими псевдоинновации. Но без широкого набора инновационных идей невозможно осуществить инновации, отвечающие назревшим и перспективным требованиям и обеспечивающие решение противоречия, адекватный ответ на вызов того или иного масштаба. Нередко инновационные идеи поддерживаются и навязываются обществу различными общественными силами – сообществами ученых и изобретателей, общественными и политическими движениями.

Второй круг субъектов – собственно инноваторы (предприниматели, инвесторы, политики, деятели культуры), осуществляющие отобранные инновационные идеи, берущиеся за их реализацию, выделяющие на это необходимые ресурсы, принимающие на себя инновационный риск и присваивающие в случае удачного исхода получаемый эффект (например, инновационную сверхприбыль – квазиренту).

Важным игроком на инновационном поле, осуществляющим отбор, является государство. Оно определяет законодательные правила игры на этом поле, отличающемся значительным своеобразием по сравнению с текущей деятельностью, формирует благоприятный (или неблагоприятный) инновационный климат, обеспечивает соблюдение установленных норм и правил инновационной деятельности. Но этим не ограничивается роль государства.

Оно должно осуществлять стратегическую инновационную функцию: поддерживать базисные технологические и экономические инновации, придавая им начальный импульс; проводить за свой счет инновации в нерыночной сфере экономики и, прежде всего, в обороне, здравоохранении, фундаментальной науке, образовании, культуре; осуществлять инновации в государственно-правовой сфере и т. п.

В этом плане государственные служащие такие же инноваторы, как и предприниматели и инвесторы. Если государственный аппарат консервативен, не поддерживает инновации и – тем более – препятствует им, проводит антиинновационную политику, то страна обречена на инновационный кризис, отставание от общего ритма преобразований.

Таким образом, выявление закономерностей динамики и структуры технологических инноваций позволяет более уверенно прогнозировать инновационно-технологическое развитие на среднесрочную и долгосрочную перспективу, давать оценку уровню и перспективам технологических инноваций.

(Кармышев Ю.А., Луговских Н.И. Инновационный менеджмент. Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина)

Статьи по теме

- Прямые и косвенные методы финансирования инновационных проектов

- Особенности управления инновационным проектом

- Классификация инновационных проектов

- Сущность инновационных проектов

- Расчет цены лицензии

- Классификация лицензий

- Особенности стратегии правовой охраны интеллектуальных ресурсов

- Патентно-лицензионная политика инновационной организации

- Конфиденциальная информация

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)