- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Картирование сведений о водоеме

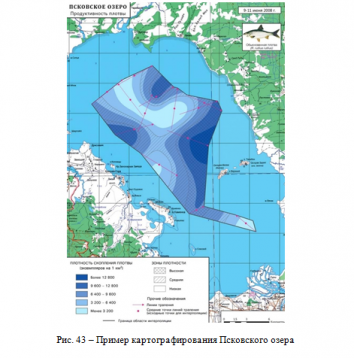

Особое значение имеют промысловые карты. Они являются одной из форм обобщения и передачи в практику нужных для рыбного хозяйства сведений о промысловых объектах и о промысловых водоемах. Все элементы промысловой карты служат одной цели: содействовать рациональному использованию промысловых богатств конкретного водоема в соответствии с его естественными условиями.

В понятие промысловой карты включается весь водный промысел (рыбный промысел, промысел беспозвоночных и промысел млекопитающих). Сущность промысловой карты можно представить в виде трех кругов, из которых два внутренних вписаны в третий.

Центральный (первый) круг означает сведения о промысловых объектах (или промысловом объекте) – это круг промысловой биологии. Второй (средний) круг включает сведения по гидрологии и гидробиологии водоема – круг промысловой гидрологии и промысловой гидробиологии. Третий (наружный) круг – круг сведений о промысловом хозяйстве – преимущественно сведений, относящихся к добыче водных промысловых организмов.

Средний круг находится в наиболее сложных взаимоотношениях с другими кругами. Он дает те сведения с водоеме, какие нужны промыслу для овладения промысловыми ресурсами, и те сведения об условиях жизни промысловых объектов, какие необходимы тому же промыслу для обеспечения наиболее рационального построения всего промыслового хозяйства, включая и заботы о воспроизводстве промысловых богатств.

Для одних водоемов можно ограничиться одной картой (если малый водоем изображается в большом масштабе или, когда степень изученности водоема слаба), для других водоемов нужно дать целый промысловый атлас из нескольких промысловых карт. Составленную в одном году карту нужно дополнять в следующем году.

Научно-промысловая карта – это обычная географическая карта в масштабе 1, 2, 3 и 5 или 10 км в сантиметре, с которого снимают несколько копий, для их использования в качеств макетов при полевых работах на водоеме (в момент сбора материалов о водоеме) и при работах в лаборатории (при картировании сводных данных о водоеме).

Отдельные, наиболее существенные в промысловом отношении участки водоема следует вычерчивать отдельно чтобы обеспечить возможность более детального отображение на карте всех нужных сведений. Для такого детализирование удобно применять пикетажные книжки (с миллиметровой бумагой), которыми широко пользуются топографы.

На географическую основу карты наносится сетка квадратов или кварталов, которая поможет вести промысловую ориентировку. Размеры квадратов избираются условно, причем желательно придерживаться общей градусной сети (т. е. линий меридианов и параллелей).

Интересно

Промысловая характеристика водоемов обычно не ограничивается характеристикой только одного данного водоема: ее необходимо давать хотя бы некоторых участков бассейна, наиболее связанных с основным водоемом. Карты озер должны также иметь изображение низовьев или верховьев рек, потому что биология промысловых рыб озер тесным образом связана с речными водами.

Для многих озер, особенно небольших, а также для рек, существенное значение имеет общий береговой ландшафт, данные по ландшафту могут дать определенные сведения о водоеме, например, окружение водоема сухими или болотистыми низинами до известной степени определяет характер той же прибрежной зоны: прибрежные пески, прибрежные топи и т.п.

Береговые поля, имеющие склон к водоему, дают последнему удобрение. На карте нужно указать ручьи и углубления, по которым дождевая или снеговая вода поступает в водоем.

Береговая растительность (камыши, луга, кустарники, лес) также отмечается на карте.

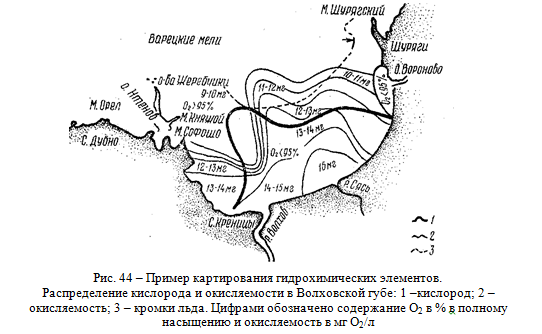

Из гидрологических данных по промысловой карте указывают данные по планктону и бентосу. Для изучения производительности водоема прежде всего необходимо выяснить его биоценозы, их границы, занимаемые ими площади (для бентоса) или объемы (для планктона). На карте обязательно указывают места и сроки развития фито- и зоопланктона, а также бентоса, тем самым определяются места и срою нахождения рыб, потребляющих этих гидробионтов.

При исследовании водоема на карте отмечают три зоны (литораль – прибрежная зона, сублитораль – переходная зона, профундаль – глубинная зона) и дают их характеристику по основным преобладающим формам гидробионтов. Гидробиологические работы лучше вести одновременно с работами гидрологическими. С этой целью нужно иметь карту глубин, карту берегов, данные по термике и т.п., что облегчит установку мест (станций) гидробиологических сборов.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)